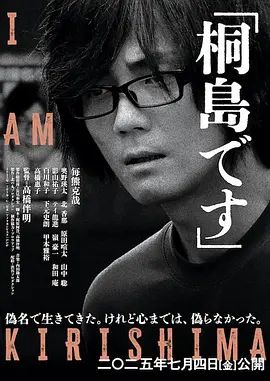

埃尔塞:差点改变世界的人

在一个烟雾缭绕、充满酒精味和狂热欢呼声的啤酒馆里,一个沉默的木匠正蹲在黑暗的角落,指尖轻触着冰冷的金属零件。没人注意到这个不起眼的男人,更没人知道他正把一颗精密如钟表的定时炸弹,亲手塞进演讲台后的承重柱里。这个男人叫格奥尔格·埃尔塞,他不是受过训练的特工,也不是政见激进的投机分子,他只是一个能听出木头呼吸的普通手艺人。 那是1939年的慕尼黑,二战的阴云已经沉重地压在每个人的头顶。当整个德国都陷入一种近乎癫狂的集体崇拜,所有人都在为那个留着小胡子的独裁者疯狂鼓掌时,埃尔塞却独自坐在狭窄的阁楼里,用他那双布满老茧的手,一点点打磨着足以改变全人类命运的齿轮。他要在那场周年演讲上,给这个正把世界推向深渊的狂人送上一份致命的礼物。 他的计划精密到了极点,爆炸时间的分秒计算都堪称艺术。然而,命运却在那个寒冷的夜晚开了一个最残酷的玩笑。就在炸弹预设爆炸时间的13分钟前,希特勒竟然因为天气原因突然缩短了演讲,提前离开了现场。随后的巨响震碎了酒馆的屋顶,气浪掀翻了无数桌椅,却唯独错过了那个最该被终结的目标。 电影的镜头并没有随着爆炸的失败而停止,而是转入了阴森窒息的审讯室。纳粹的高层们陷入了某种荒诞的自我怀疑,他们根本无法接受这样一个事实:如此完美的暗杀计划,竟然出自一个没有同伙、没有背景、甚至连政党都没参加过的普通平民之手。他们疯狂地折磨他,试图从他口中挖出一个庞大的阴谋组织,却只发现了一个孤独灵魂最深沉的觉醒和反抗。

剧情简介

在一个烟雾缭绕、充满酒精味和狂热欢呼声的啤酒馆里,一个沉默的木匠正蹲在黑暗的角落,指尖轻触着冰冷的金属零件。没人注意到这个不起眼的男人,更没人知道他正把一颗精密如钟表的定时炸弹,亲手塞进演讲台后的承重柱里。这个男人叫格奥尔格·埃尔塞,他不是受过训练的特工,也不是政见激进的投机分子,他只是一个能听出木头呼吸的普通手艺人。 那是1939年的慕尼黑,二战的阴云已经沉重地压在每个人的头顶。当整个德国都陷入一种近乎癫狂的集体崇拜,所有人都在为那个留着小胡子的独裁者疯狂鼓掌时,埃尔塞却独自坐在狭窄的阁楼里,用他那双布满老茧的手,一点点打磨着足以改变全人类命运的齿轮。他要在那场周年演讲上,给这个正把世界推向深渊的狂人送上一份致命的礼物。 他的计划精密到了极点,爆炸时间的分秒计算都堪称艺术。然而,命运却在那个寒冷的夜晚开了一个最残酷的玩笑。就在炸弹预设爆炸时间的13分钟前,希特勒竟然因为天气原因突然缩短了演讲,提前离开了现场。随后的巨响震碎了酒馆的屋顶,气浪掀翻了无数桌椅,却唯独错过了那个最该被终结的目标。 电影的镜头并没有随着爆炸的失败而停止,而是转入了阴森窒息的审讯室。纳粹的高层们陷入了某种荒诞的自我怀疑,他们根本无法接受这样一个事实:如此完美的暗杀计划,竟然出自一个没有同伙、没有背景、甚至连政党都没参加过的普通平民之手。他们疯狂地折磨他,试图从他口中挖出一个庞大的阴谋组织,却只发现了一个孤独灵魂最深沉的觉醒和反抗。

播放线路

观影点评

看完这部片子,我最强烈的感受是一种深深的无力感,以及对个体勇气近乎心碎的敬畏。导演奥利弗·希施比格尔曾执导过震撼影坛的《帝国的毁灭》,他再次展现了那种捕捉大时代下压抑且扭曲氛围的惊人天赋。 最触动我的并不是那场惊天动地的爆炸,而是电影通过插叙展现出的埃尔塞的平凡生活。他原本只是个热爱手风琴、喜欢在乡间集市跳舞、有着心爱姑娘的木匠。电影细腻地刻画了一个普通人是如何被周围的环境一点点逼到绝境的。当身边的邻居开始互相告密,当昔日的朋友穿上制服变得面目全非,埃尔塞的愤怒不是来自宏大的政治理想,而是来自一种最朴素的人性直觉:当一个世界已经坏到连基本的善良都无法容身时,总得有人去把它修好。 男主角克里斯蒂安·富里道尔的表演非常克制,他演出了那种德国匠人特有的严谨和固执。即便在受尽酷刑、满脸鲜血的时刻,他的眼神里依然透着一种清澈的坚定。这种坚定与审讯室外那些叫嚣着战争、陷入集体癔症的狂热分子形成了极其讽刺的对比。 这部电影其实是在向我们每一个人提问:当大多数人选择随波逐流甚至助纣为虐时,你是否有勇气成为那个站在风暴中心说不的人?尽管历史已经写好了结局,但看到那相差的13分钟时,你依然会忍不住为那个消失在历史尘埃中的机会扼腕叹息。这不仅是一部关于暗杀的悬疑片,更是一首送给孤独反抗者的、充满尊严的挽歌。

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0