都市里的村庄

幽蓝的电焊弧光在昏暗的船舱深处跳动,像是一场永不熄灭的孤独烟火,映照着丁小亚那张清冷而倔强的脸庞。在八十年代初的上海江滨造船厂,丁小亚这个名字本该闪耀着劳模的金边,可现实却像是一堵无形的透明墙,把她和热闹的工友圈子隔绝开来。她的一腔热忱在旁人眼里成了格格不入的异类,甚至连同组姐妹的婚礼,她都是那个唯一没收到请柬的人。 与此同时,在长乐村那狭窄局促的弄堂里,另一个孤独的灵魂杜海正默默承受着偏见的重量。他曾进过工读学校,这道洗不掉的阴影让他成了邻里口中的坏分子,哪怕他技术过硬、心地善良,也始终被排斥在主流生活之外。两个同样被边缘化的年轻人,在钢铁巨兽般的轮船支架间,在充满烟火气却也藏着冷言冷语的都市村落里,意外地产生了某种奇妙的磁场。 从北京归来的记者舒朗,带着审视与好奇的目光闯入了他们的世界。他本想挖掘劳模背后的故事,却发现自己陷入了一个关于偏见、嫉妒与救赎的复杂漩涡。当高空作业的吊车突然失控,当突如其来的大火烧过弄堂,那些包裹在先进集体名号下的自私与怯懦,以及被误解者骨子里的孤勇,都在一瞬间被推向了爆发的边缘。丁小亚究竟会选择那个能带她走向广阔天地的记者,还是那个在黑暗中与她并肩取暖的边缘少年?这份在钢筋水泥缝隙中生长出来的爱意,正面临着整座城市的流言考验。

剧情简介

幽蓝的电焊弧光在昏暗的船舱深处跳动,像是一场永不熄灭的孤独烟火,映照着丁小亚那张清冷而倔强的脸庞。在八十年代初的上海江滨造船厂,丁小亚这个名字本该闪耀着劳模的金边,可现实却像是一堵无形的透明墙,把她和热闹的工友圈子隔绝开来。她的一腔热忱在旁人眼里成了格格不入的异类,甚至连同组姐妹的婚礼,她都是那个唯一没收到请柬的人。 与此同时,在长乐村那狭窄局促的弄堂里,另一个孤独的灵魂杜海正默默承受着偏见的重量。他曾进过工读学校,这道洗不掉的阴影让他成了邻里口中的坏分子,哪怕他技术过硬、心地善良,也始终被排斥在主流生活之外。两个同样被边缘化的年轻人,在钢铁巨兽般的轮船支架间,在充满烟火气却也藏着冷言冷语的都市村落里,意外地产生了某种奇妙的磁场。 从北京归来的记者舒朗,带着审视与好奇的目光闯入了他们的世界。他本想挖掘劳模背后的故事,却发现自己陷入了一个关于偏见、嫉妒与救赎的复杂漩涡。当高空作业的吊车突然失控,当突如其来的大火烧过弄堂,那些包裹在先进集体名号下的自私与怯懦,以及被误解者骨子里的孤勇,都在一瞬间被推向了爆发的边缘。丁小亚究竟会选择那个能带她走向广阔天地的记者,还是那个在黑暗中与她并肩取暖的边缘少年?这份在钢筋水泥缝隙中生长出来的爱意,正面临着整座城市的流言考验。

播放线路

观影点评

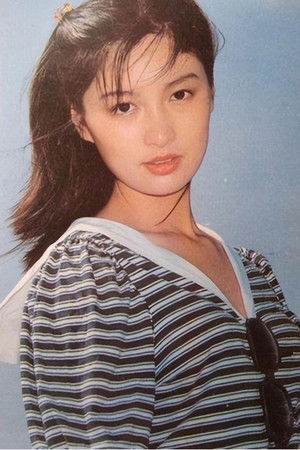

这部电影像是一首吹过八十年代上海弄堂的清凉微风,带着那个时代特有的纯真与锐利。导演滕文骥并没有把劳模塑造成一个高高在上的符号,而是用极其细腻的笔触,剥开了丁小亚内心深处的荒凉。殷亭如的美是那种带着书卷气的清丽,她站在电焊火花前的剪影,完美诠释了什么叫作高洁的孤独。 影片最动人的地方在于它对都市村庄这一概念的隐喻。长乐村就像是一个微缩社会,邻里间的热络里夹杂着市侩,集体主义的温暖下藏着对异类的排挤。它大胆地触碰了那个时代青年人的精神困境:当一个人因为优秀或因为过去而变得不合群时,社会该如何安放他们的自尊? 镜头语言充满了生活化的质感,从嘈杂的造船厂到充满烟火气的弄堂火灾,每一幕都真实得仿佛能闻到机油和炊烟的味道。尤其是最后那个在夕阳余晖下的结尾,没有宏大的叙事,只有两个灵魂在平凡生活里的默默对视,这种克制的情感表达,比任何海誓山盟都更令人动容。它不仅是一部关于爱情的电影,更是一面照向人性的镜子,即便放在今天,依然能让我们反思那些藏在偏见背后的冷漠。

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0