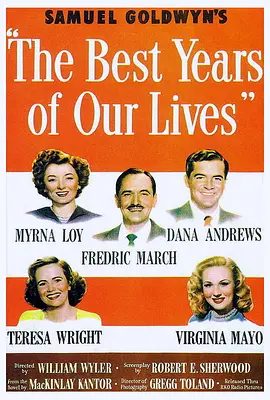

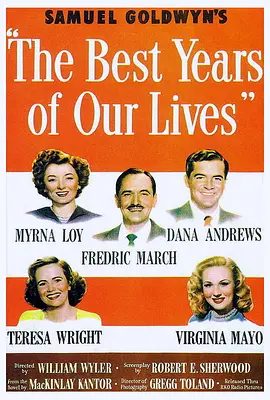

黄金时代1946

那架巨大的B-17轰炸机划过云端,机舱里坐着的不是去执行任务的死士,而是三个归心似箭的异姓兄弟。他们俯瞰着脚下那片熟悉的土地,眼中没有凯旋的狂喜,反而盛满了近乡情情的忐忑。这就是影史巅峰之作《黄金时代1946》的开场,它没有聚焦于硝烟弥漫的前线,而是把镜头对准了战争结束后,那些英雄们跌落凡尘的漫长余震。 故事里的三个男人,像是被生活开了个巨大的玩笑。人到中年的艾尔原本是银行高管,可回到那个温暖富足的家后,他却发现自己无法从酒精和战壕记忆中抽身,面对深爱的妻儿竟然感到了前所未有的陌生。年轻气盛的弗雷德在空中是受人景仰的英雄上尉,可脱下军装走进快餐店,他发现自己只是个找不到工作的落魄穷光蛋,甚至连新婚妻子都成了最熟悉的陌生人。最让人揪心的是小伙子霍莫,他把双手留在了战场,带着冰冷的铁钩回到未婚妻身边,那种自卑与自尊的拉锯,让每一次拥抱都变得像是在钢丝上行走。 这三个人在回乡的路上结下了深厚的友谊,并约定以后再聚。随着生活的齿轮重新转动,他们发现现实的冰冷远比敌人的炮火更难对付。当曾经的勋章换不来一份糊口的差事,当身体的残缺变成亲情里小心翼翼的忌讳,他们该如何在瓦砾之上重建崩塌的内心?那个约定的聚会如期而至,而此时的他们,都已经站在了命运彻底转向的十字路口。

剧情简介

那架巨大的B-17轰炸机划过云端,机舱里坐着的不是去执行任务的死士,而是三个归心似箭的异姓兄弟。他们俯瞰着脚下那片熟悉的土地,眼中没有凯旋的狂喜,反而盛满了近乡情情的忐忑。这就是影史巅峰之作《黄金时代1946》的开场,它没有聚焦于硝烟弥漫的前线,而是把镜头对准了战争结束后,那些英雄们跌落凡尘的漫长余震。 故事里的三个男人,像是被生活开了个巨大的玩笑。人到中年的艾尔原本是银行高管,可回到那个温暖富足的家后,他却发现自己无法从酒精和战壕记忆中抽身,面对深爱的妻儿竟然感到了前所未有的陌生。年轻气盛的弗雷德在空中是受人景仰的英雄上尉,可脱下军装走进快餐店,他发现自己只是个找不到工作的落魄穷光蛋,甚至连新婚妻子都成了最熟悉的陌生人。最让人揪心的是小伙子霍莫,他把双手留在了战场,带着冰冷的铁钩回到未婚妻身边,那种自卑与自尊的拉锯,让每一次拥抱都变得像是在钢丝上行走。 这三个人在回乡的路上结下了深厚的友谊,并约定以后再聚。随着生活的齿轮重新转动,他们发现现实的冰冷远比敌人的炮火更难对付。当曾经的勋章换不来一份糊口的差事,当身体的残缺变成亲情里小心翼翼的忌讳,他们该如何在瓦砾之上重建崩塌的内心?那个约定的聚会如期而至,而此时的他们,都已经站在了命运彻底转向的十字路口。

播放线路

观影点评

如果说大多数战争片是在描写伤口,那么这部电影就是在描写伤口愈合时那种钻心的麻痒与阵痛。导演威廉·惠勒用一种近乎残酷的真实,撕开了战后美国梦那层华丽的包装纸。整部电影长达三小时,却丝毫不让人觉得冗长,反而像一首醇厚且略带苦涩的长诗,每一分钟都充满了让人屏息的情感张力。 最让我震撼的是饰演霍莫的哈罗德·拉塞尔,他在现实中就是一名失去双手的退伍军人。他在银幕上展示如何用铁钩穿衣、如何用铁钩弹琴,那种每一个毛孔都在用力维持尊严的表演,足以让任何华丽的演技显得苍白无力。这种真实感贯穿了全片,电影没有给角色们安排任何廉价的英雄光环,而是让他们在柴米油盐和流言蜚语中痛苦挣扎。 影片的镜头语言极尽考究,深焦摄影的运用让画面呈现出一种宏大的纵深感,仿佛在暗示人物内心深处那些无法言说的幽暗角落。它不仅仅是在讲三名军人的回归,更是在探讨一个永恒的命题:当世界已经翻篇,那些被时代巨轮碾过的人,要如何找回那个完整的自己?这是一部能够跨越时代与观众灵魂共振的杰作,它温柔地提醒我们,真正的勇气不只是面对死亡,更是面对那个支离破碎却依然要继续的人生。

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0