定理

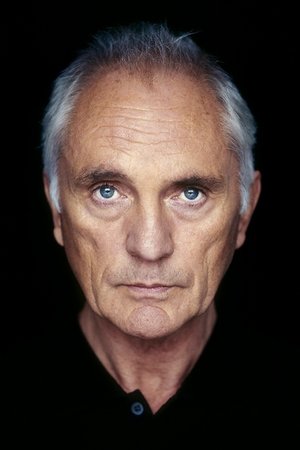

在一片死寂而优雅的米兰豪宅里,一位穿着随意、眼神深邃的陌生人推门而入。他没有名字,没有来历,甚至没有任何背景交待,却像一把寒光闪闪的手术刀,精准地划开了这个资产阶级家庭包裹严实的灵魂外壳。这就是帕索里尼最惊世骇俗的作品之一《定理》。故事的设定精准得像一个数学公式:一个典型的富裕中产家庭,父亲是工厂主,母亲端庄稳重,还有一对正值青春的儿女和一个勤恳的女佣。 特伦斯·斯坦普饰演的神秘访客,就像一剂带有神性的强力催化剂,不仅闯入了他们的生活,更先后走进了他们每一个人的身体和灵魂。这位访客仿佛拥有某种不可言说的魔力,他不需要多余的言语,仅仅通过肉体的交融,就唤醒了这些人在物质堆砌下早已干枯、麻木的本能。然而,正当所有人都沉溺在那种超越世俗的狂喜与自我发现中时,访客却如同他出现时一样,毫无征兆地收到了电报,随后飘然离去。 他的离开留下了一个巨大的、无法填补的精神黑洞,原本稳固的家庭结构在瞬间崩塌。母亲开始在街头寻找陌生的年轻男子寻求肉体慰藉,儿子试图在极端的艺术创作中寻找出口,女儿陷入了近乎木僵的自我封闭,而原本卑微的女佣,竟然回到了偏远的乡间,在众目睽睽之下展现出了不可思议的神迹。每个人的命运都走向了极端的异化,而那位神圣又邪魅的访客,究竟是上帝的化身,还是摧毁秩序的恶魔?

剧情简介

在一片死寂而优雅的米兰豪宅里,一位穿着随意、眼神深邃的陌生人推门而入。他没有名字,没有来历,甚至没有任何背景交待,却像一把寒光闪闪的手术刀,精准地划开了这个资产阶级家庭包裹严实的灵魂外壳。这就是帕索里尼最惊世骇俗的作品之一《定理》。故事的设定精准得像一个数学公式:一个典型的富裕中产家庭,父亲是工厂主,母亲端庄稳重,还有一对正值青春的儿女和一个勤恳的女佣。 特伦斯·斯坦普饰演的神秘访客,就像一剂带有神性的强力催化剂,不仅闯入了他们的生活,更先后走进了他们每一个人的身体和灵魂。这位访客仿佛拥有某种不可言说的魔力,他不需要多余的言语,仅仅通过肉体的交融,就唤醒了这些人在物质堆砌下早已干枯、麻木的本能。然而,正当所有人都沉溺在那种超越世俗的狂喜与自我发现中时,访客却如同他出现时一样,毫无征兆地收到了电报,随后飘然离去。 他的离开留下了一个巨大的、无法填补的精神黑洞,原本稳固的家庭结构在瞬间崩塌。母亲开始在街头寻找陌生的年轻男子寻求肉体慰藉,儿子试图在极端的艺术创作中寻找出口,女儿陷入了近乎木僵的自我封闭,而原本卑微的女佣,竟然回到了偏远的乡间,在众目睽睽之下展现出了不可思议的神迹。每个人的命运都走向了极端的异化,而那位神圣又邪魅的访客,究竟是上帝的化身,还是摧毁秩序的恶魔?

播放线路

观影点评

如果你想看一部挑战认知边界、甚至让你感到某种神圣不安的电影,《定理》绝对是那种会让你在看完后对着黑屏沉默良久的奇作。帕索里尼在这里完成了一次极其大胆且危险的社会实验:当“绝对的真实”或者说一种不可抗拒的原始神性,粗暴地闯入被金钱、礼教和虚伪教条粉饰的生活时,人类究竟会走向灵魂的救赎,还是彻底的自我毁灭? 电影里的特伦斯·斯坦普有着一张如同希腊雕塑般完美且冷峻的脸,他几乎没有台词,却成了映照出每个人内心最深处私欲与虚无的一面镜子。影片的影调极其特殊,那种意大利式的冷峻色彩与大段大段的沉默,营造出一种近乎宗教仪式的肃穆感。特别是那荒凉、贫瘠的埃特纳火山背景,不断与豪华别墅交替出现,仿佛在提醒观众,在文明的精致外衣下,人类本质上仍是赤裸而孤独的。 帕索里尼并没有给出一个温情脉脉的答案,他抛出的是一个残酷的命题。最让我震撼的是影片结尾处那段漫长而撕心裂肺的呐喊,那是在所有社会身份剥落后,人类面对生命虚无时发出的最原始、最绝望的战栗。这不仅仅是一部关于欲望和阶级的作品,它更像是一场对现代人精神世界的暴力拆迁,让你在极度不安的观影体验中,被迫去思考那个终极问题:当所有的社会标签消失后,你的灵魂里还剩下什么?

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0