地心引力国语

在这片绝对死寂的领域里,生命是如此脆弱,却又美得惊心动魄。你的脚下是蔚蓝璀璨、生机勃勃的地球,头顶却是深不见底、足以吞噬一切的漆黑深渊。这里是离地600公里的太空,阿方索·卡隆用镜头把我们直接扔进了这片美丽与恐怖并存的真空地带。 瑞安·斯通博士是一位才华横溢的医学工程师,这是她第一次执行太空任务。虽然专业技术过硬,但面对浩瀚宇宙,她难免有些紧张和拘谨。与之形成鲜明对比的是指令长麦特·科沃斯基,这位即将退休的太空老兵正享受着他职业生涯的最后一次太空漫步,听着乡村音乐,讲着那些重复了无数遍的旧故事,甚至还有闲情逸致欣赏恒河上的日出。一切看起来就像是一次例行的、甚至有些惬意的出舱作业。 然而,来自休斯顿的一则紧急通告瞬间粉碎了这份宁静。俄罗斯卫星被导弹击毁,由此产生的碎片风暴正在引发可怕的凯斯勒效应,无数高超音速的金属弹丸正向他们袭来。警报声未落,灾难已至。 这一刻,没有任何铺垫,只有纯粹的毁灭。航天飞机在瞬间被撕成碎片,坚固的机械臂像纸糊一样断裂。在混乱的撞击与翻滚中,斯通博士被巨大的离心力甩向了黑暗的深处。没有重力,没有氧气,无线电里只剩下令人绝望的沙沙声。原本系在一起的安全绳断裂了,她变成了一颗孤独的人造卫星,在无尽的旋转中看着地球忽远忽近。 此刻,天地间只剩下两个人。经验丰富的科沃斯基试图在茫茫太空中捞回失控的斯通,但他们的推进器燃料所剩无几,氧气含量正在报警,而那致命的碎片风暴将在90分钟后绕地球一圈再次袭来。这不是一场好莱坞式的英雄拯救,而是两颗尘埃在宏大宇宙中为了生存发出的最原始的呐喊。他们能否抓住那根救命的稻草,在这个没有立足之地的地方找到回家的路?

剧情简介

在这片绝对死寂的领域里,生命是如此脆弱,却又美得惊心动魄。你的脚下是蔚蓝璀璨、生机勃勃的地球,头顶却是深不见底、足以吞噬一切的漆黑深渊。这里是离地600公里的太空,阿方索·卡隆用镜头把我们直接扔进了这片美丽与恐怖并存的真空地带。 瑞安·斯通博士是一位才华横溢的医学工程师,这是她第一次执行太空任务。虽然专业技术过硬,但面对浩瀚宇宙,她难免有些紧张和拘谨。与之形成鲜明对比的是指令长麦特·科沃斯基,这位即将退休的太空老兵正享受着他职业生涯的最后一次太空漫步,听着乡村音乐,讲着那些重复了无数遍的旧故事,甚至还有闲情逸致欣赏恒河上的日出。一切看起来就像是一次例行的、甚至有些惬意的出舱作业。 然而,来自休斯顿的一则紧急通告瞬间粉碎了这份宁静。俄罗斯卫星被导弹击毁,由此产生的碎片风暴正在引发可怕的凯斯勒效应,无数高超音速的金属弹丸正向他们袭来。警报声未落,灾难已至。 这一刻,没有任何铺垫,只有纯粹的毁灭。航天飞机在瞬间被撕成碎片,坚固的机械臂像纸糊一样断裂。在混乱的撞击与翻滚中,斯通博士被巨大的离心力甩向了黑暗的深处。没有重力,没有氧气,无线电里只剩下令人绝望的沙沙声。原本系在一起的安全绳断裂了,她变成了一颗孤独的人造卫星,在无尽的旋转中看着地球忽远忽近。 此刻,天地间只剩下两个人。经验丰富的科沃斯基试图在茫茫太空中捞回失控的斯通,但他们的推进器燃料所剩无几,氧气含量正在报警,而那致命的碎片风暴将在90分钟后绕地球一圈再次袭来。这不是一场好莱坞式的英雄拯救,而是两颗尘埃在宏大宇宙中为了生存发出的最原始的呐喊。他们能否抓住那根救命的稻草,在这个没有立足之地的地方找到回家的路?

播放线路

观影点评

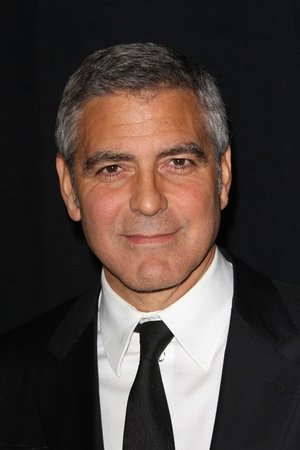

如果说有的电影是用来“看”的,那么《地心引力》绝对是用来“体验”的。阿方索·卡隆用一种近乎炫技的长镜头语言,打破了银幕那一层隔膜,直接把观众的感官同化到了宇航服的头盔里。 从影片开始的那一刻起,你就不仅仅是一个旁观者,你会感到一种真实的生理性窒息。导演极其吝啬地使用了背景音乐,在很多时候,你听到的只有桑德拉·布洛克急促的呼吸声、沉重的心跳声,以及那个在幽闭空间里不断被放大的恐惧。这种听觉上的极简主义,反衬出宇宙那种吞噬一切的沉默,让人手心出汗,甚至会不自觉地跟着主角一起屏住呼吸,生怕多吸一口气就会耗尽那个闪烁着红灯的氧气槽。 桑德拉·布洛克的表演堪称教科书级别。在大部分时间里,这是一部独角戏,她必须隔着厚重的宇航服,仅靠眼神、喘息和肢体语言,展现从极度恐慌、绝望放弃到重燃求生欲的完整心理弧光。乔治·克鲁尼则完美地扮演了那个定海神针般的角色,他的幽默与从容是这片冰冷宇宙中唯一的温度。 但这不仅仅是一部各种感官刺激堆砌的灾难片,它的内核是一个关于“重生”的宏大隐喻。漂浮在如羊水般静谧的太空舱中,连接母体的脐带(安全绳)断裂,经历剧烈的阵痛与挣扎,最终重新学会站立。这部电影用最宏大的背景讲述了一个最个体的故事:当我们失去了一切依靠,甚至想放手沉入黑暗时,是什么力量让我们决定抓住那一把泥土,重新站起来? 这是一部必须全神贯注观看的作品,只有这样,当片尾那声重力回归的巨响传来时,你才能体会到脚踏实地竟然是如此奢侈而幸福的一件事。

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0